🌱 この記事について:そら豆を育ててきた実体験をもとに、成功と失敗の両方から学んだ栽培方法を解説。種まきから収穫・季節ごとの対策・実際に効果を実感した資材・肥料を紹介します。

どうも、新鮮なそら豆を食べて感激したヤマワタです。

”鮮度が命”の”そら豆”を毎年育てています。

そら豆は、日本での栽培では秋冬型の作型が一般的です。

播種から収穫まで約4~6か月の長期栽培が特徴。

ちょっと手間のかかる野菜だけど、その分だけ育てがいがあります!

ここからはそら豆の育て方を解説します。

種蒔き

そら豆を上手に育てるためには、種をまく時期を間違えないことがとても大切です。

地域によって適期が少しずつ変わるので注意が必要です。

タイミングが早すぎたり遅すぎたりすると、生育が悪くなることもあります。

また、発芽しやすくなる正しい向きでまくコツも押さえておきたいポイントです。

この記事では簡単に触れましたが「そら豆の種のまき方や蒔く時期」について、詳しく解説した記事を用意しています。

初心者さんでも失敗しにくいポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

👉関連記事

▶【初心者必見】そら豆の種のまき方や蒔く時期を徹底解説

植付けと最初のひと手間

植付け時は活力液の「リキダス」をたっぷり与えました。

「リキダス」は根の活着を良くしてくれるので、ストレスのかかる植付け時に与えます。

植付けする穴に、希釈したリキダスを投入。

大きい苗を選ぶと凍害を受けることがあります。

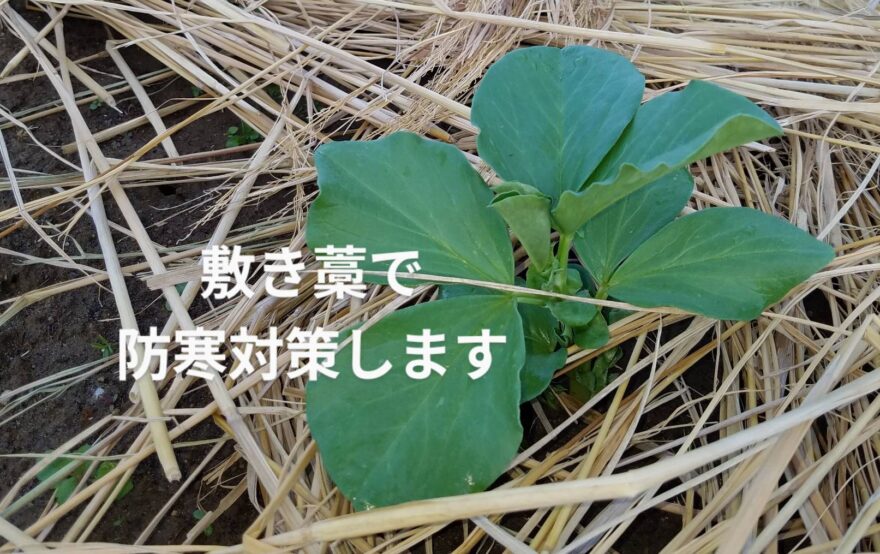

越冬対策

冬の間は、藁(わら)と寒冷紗を二層構造で使って苗を防寒しました。

💡 実体験

去年の12月、予想外の大雪が降りました。

寒冷紗をかけていた区画は被害ほぼゼロでしたが、カバーなしの区画苗は大幅に成長が遅れました。

防寒対策は「保険」ではなく「必須」に感じました。

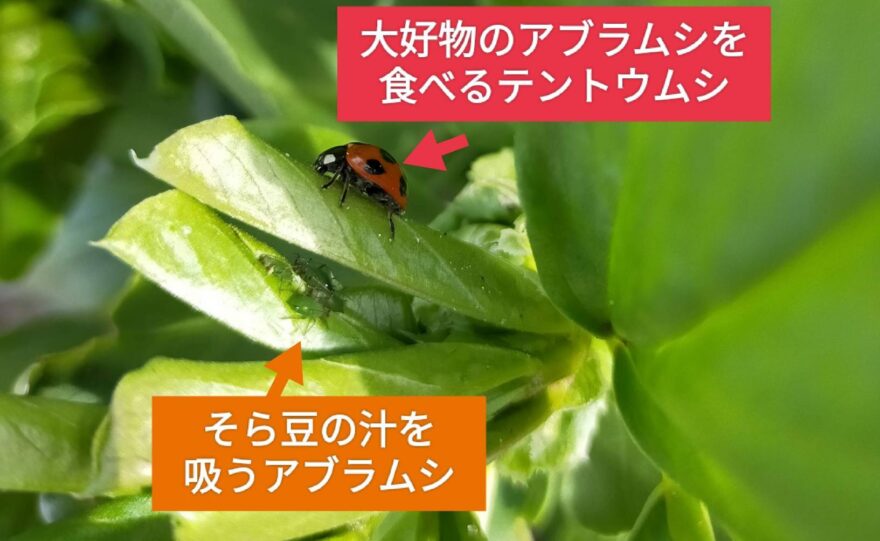

🐛アブラムシとの格闘と対策

春になると、油断した頃に現れるのがアブラムシ。

最初は見つけた瞬間にゾッとしました。

指数関数的に個体数が増え、被害が一気に拡大します。

私が実際に対策した方法は3つ。

正直、最初は「できれば農薬は使いたくない」と思っていました。

でも、害虫の勢いが強すぎて、このままでは全滅するかも…と判断し、最小限の使用に踏み切りました。

結果的に、あの判断が功を奏しました。

農薬を使うかどうかは迷うところですが、「植物を守るための手段」として考えることも大事だなと感じました。

🔗 関連記事: アブラムシ対策をもっと詳しく知りたい方へ

アブラムシの被害はあっという間に広がります。

そこで「耕種的防除」「物理的防除」「化学的防除」の3つの方法で詳しく解説!

▶アブラムシ対策ガイドを読んでみる

✂️ 摘芯で形を整え、実りをよくする技術

最初は「切ってしまって大丈夫かな…?」と不安でした。

思い切ってやってみると、摘芯した方が明らかに実の太りが良くなりました。

【整枝の手順】

1.草丈が40㎝になったら枝の数を確認します

2.細い枝を株元からハサミで切り5本残します

【摘心の手順】

1.草丈が60㎝になっているか確認します

2.茎の先端を切り落とします

3.土寄せをして倒伏を防ぎます

これらの作業をしなくても育ちます。

ただ枝が多くなって病気が発生しやすくなります。

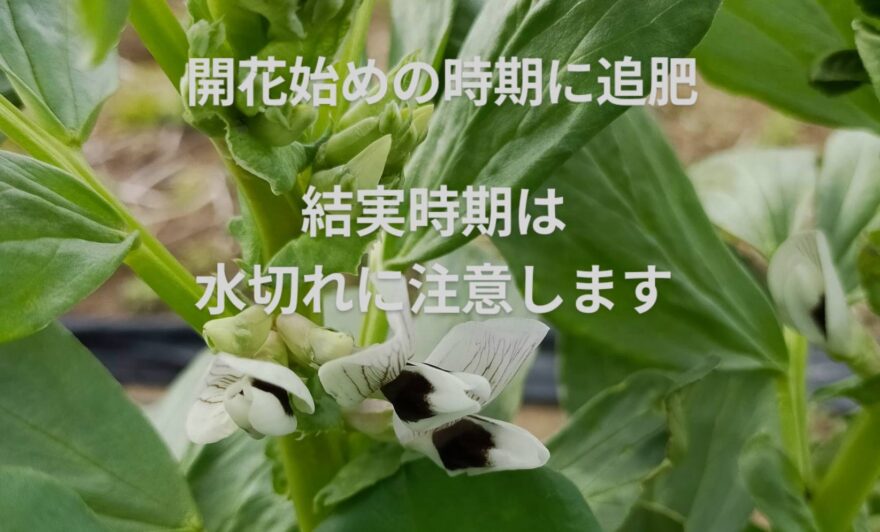

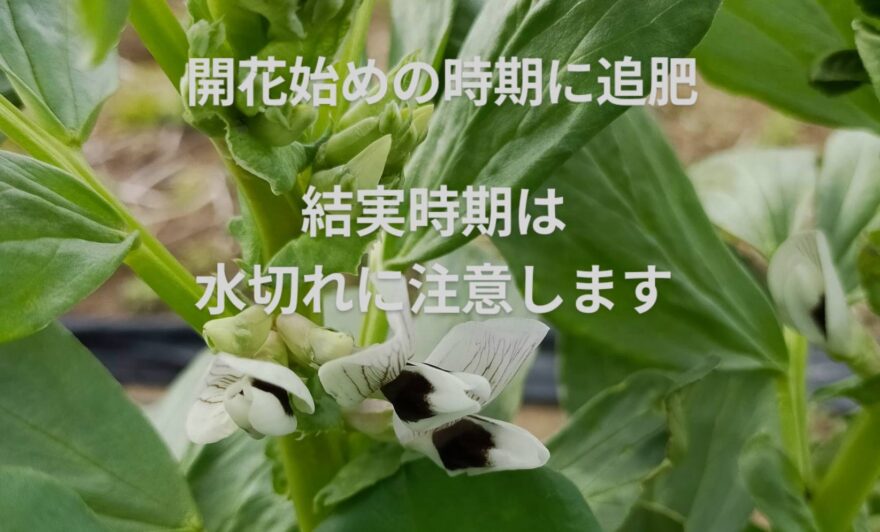

💧 そら豆の追肥

そら豆は、生長スピードの変化に合わせた適切な追肥が大切。

追肥のタイミングを間違えるとサヤが小さくなったり、株が弱ってしまうことも…。

逆に、与えすぎても病害虫を呼ぶ原因になるため、見極めが重要です。

詳しく知りたい方は、追肥の判断ポイントや肥料の種類などをまとめた「そら豆の追肥の仕方・追肥時期」の記事をチェックしてください。

👉関連記事

▶【初心者必見】そら豆の追肥方法やタイミングを野菜栽培士が解説

収穫

そら豆の収穫適期は容易です。

2つのポイントで収穫目安が分かります。

【収穫の目安】

1.開花してから30~35日が収穫適期です

2.莢が下に垂れて、莢の背筋が黒色は収穫適期です

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回はそら豆の育て方と栽培のコツを解説しました。

そら豆は「手をかけた分だけ応えてくれる」野菜です。

- 最初に根を元気にする

- 冬を乗り越える工夫をする

- 春の虫と向き合う

- 肥料を与えすぎない

- 必要なときだけ手を差し伸べる

この繰り返しが、そら豆との対話のように感じます。

ぜひご家庭で甘いそら豆を作ってみてください!

当サイトは家庭菜園に特化した記事が180以上ございます。